レッドストーン回路の基本

レッドストーントーチとレッドストーンブロックは、他のいくつかのブロックやレッドストーンダストを通じて動力を伝えて、明かりをともしたり、ピストンを動かしたりすることが出来ます。

つまり、動力を出すもの、動力を伝達するもの、動力を受け取って作動するものの大きく分けて3種類のブロックがあります。

レッドストーン講座はいぬたぬきさんのがわかりやすいのでそれを見るといい。

レッドストーントーチ

レッドストーントーチ(たいまつ)は自分自身が動力源となり、トーチの上にあるブロックを動力源にできる。ただし、自分が刺さっているブロックには動力が発生しない点に注意する。

横に刺した時は、刺さっている場所には動力が届かず、上にあるブロックは動力源にできる。動力源に隣接する6つのブロックには動力が届く。

レッドストーンダスト

レッドストーンダストは、自身は動力源にならない。レッドストーントーチ等の動力を、足が出ている方向(2方向もしくは4方向)に伝えて、その先のブロックとダスト下のブロックを動力源ブロックにする。

なお、足が出ていない方向には動力は伝わらない。

間にブロックがあってもレッドストーンリピーターを挟めば飛び越えて動力を伝えることが出来る。

レッドストーンリピーターは1回タップごとに動力の伝達を0.1秒遅延させることが出来る。

レッドストーントーチにレッドストーン信号が入ると、トーチがOFFになる仕組みは、スイッチの代わりとしてよく使われる手法。

レバー、ボタン、感圧板

これらは全て自身の下にあるブロックを動力源にする。

レバーは手動で切り替えるまで動力のON-OFFは切り替わらない。ボタンは押して数秒だけON、感圧板は乗ったらONやOFF。

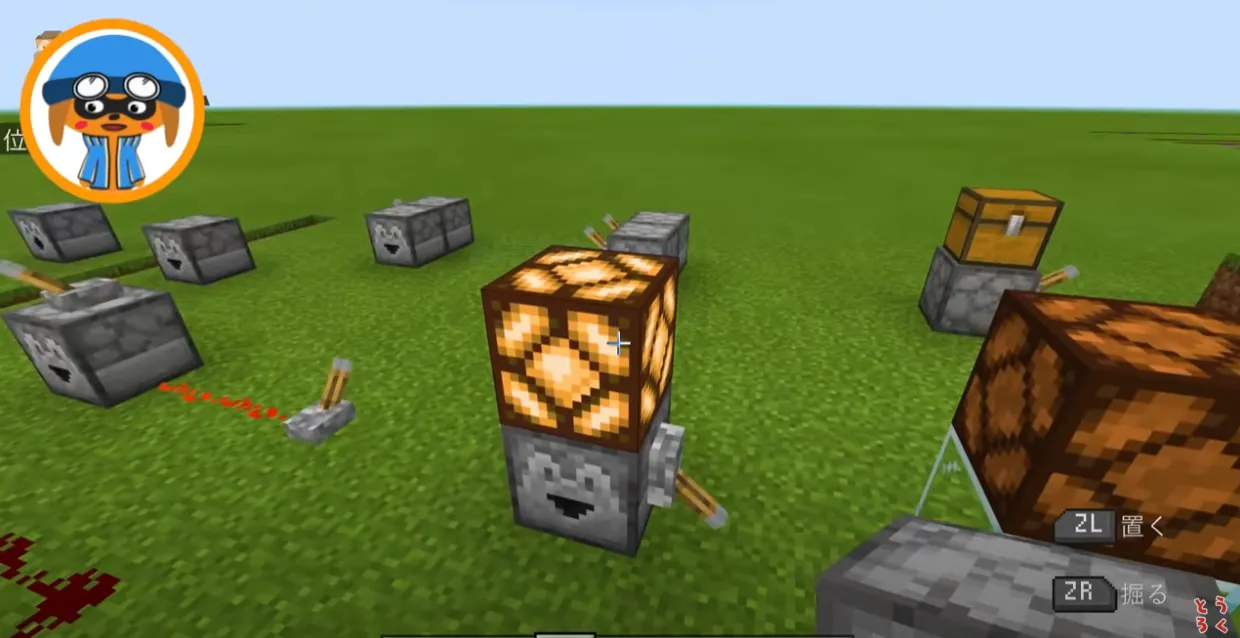

オブザーバー

オブザーバーは自分の前に変化があった場合に、自分の後ろの1マスブロックを一瞬動力源にする。

ただ、オブザーバー自身は動力源にならない点に注意する。

ディスペンサーとドロッパー

この2つは自身に動力が伝わると、自身が動力源となって周りに動力を伝えるとともに、中のものを放出する。

ドロッパーはただ落とすだけなので、ホッパーへ移動させたりするのに使う。水入りバケツは水入りバケツごと放出する。

ディスペンサーは中のものを放出させるので、矢であればきちんと相手に刺さるし、水入りバケツや水入りガラス瓶は中の水だけを放出する。

クロック回路

一定間隔でレッドストーン信号のONとOFFを切り替えるピストンを使った装置に必須。

こちらのサイトあるように同じ動作をするものではあるものの、異なる回路があるので自分の使いやすい回路を選ぶといい。

ちなみに、コンパレーターを使ったクロック回路は自動経験値稼ぎ装置に、リピーターとトーチを使ったクロック回路は骨粉製造機に使われています。